Et si les réponses étaient en nous ?

À l'Institut de recherche en santé digestive (IRSD), la diversité du microbiote intestinal, communément connu sous le nom de flore intestinale, est une source précieuse d'enrichissement des connaissances. En ligne de mire de nombreux travaux : identifier, comprendre, utiliser ou s'inspirer de certaines fonctions de micro-organismes qui le composent pour prévenir, traiter, guérir...

Par Camille Pons, journaliste scientifique.

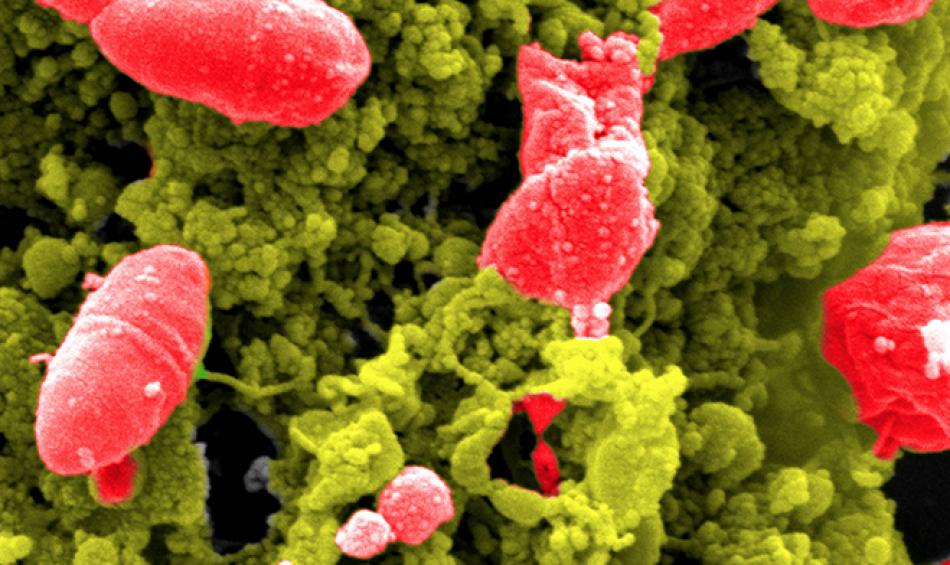

Savez-vous que notre microbiote renferme autant de micro-organismes que notre corps rassemble de cellules ? Microbiote « que l'on considère comme un organe à part entière », rapporte Nathalie Vergnolle, chercheuse Inserm et directrice de l'IRSD, tellement il est divers. Divers par le nombre et par les familles de micro-organismes qu'il abrite, des bactéries, virus, parasites et champignons, et par les fonctions de ces derniers, induites par ce qu'ils absorbent, sécrètent, bougent, sentent : immunitaires, musculaires, nerveuses... Ce qui a d'ailleurs valu au système son appellation de « deuxième cerveau ».

C'est justement cette diversité qui intéresse les scientifiques, avec pour principal « angle d'attaque », alors que l'on a désormais identifié toutes les familles qu'il abrite : mieux identifier et comprendre ce que sécrète le microbiote, ce qui peut avoir un impact sur l'hôte - car là, il reste beaucoup à faire - pour inhiber ou renforcer l'activité de certains micro-organismes, ou inspirer la fabrication de molécules de synthèse reproduisant certaines des fonctions « utiles ». Pour ainsi prévenir ou agir sur des pathologies, comme les maladies inflammatoires chroniques, les infections ou encore la douleur viscérale, associée, entre autres, au syndrome de l'intestin irritable...

Identifier des molécules qui peuvent agir sur la douleur

Soigner ce syndrome, caractérisé par des symptômes d'altération du transit - des diarrhées, constipations, etc. - et une douleur viscérale, répond évidemment à des enjeux sanitaires. « À titre de comparaison, les gastro-entérologues décrivent la qualité de vie des patients atteints de ce syndrome comme étant comparable à celle mesurée lorsque vous avez la grippe. C’est comme si vous aviez les symptômes de la grippe 10 fois dans l'année. Les personnes qui en souffrent n'ont souvent plus de vie intime, plus de vie sociale. Le syndrome est aussi la deuxième cause de l'absentéisme dans les pays développés et conduit beaucoup de patients à la perte de leur travail », explique Nicolas Cenac, chercheur Inserm et pharmacologue qui a centré ses travaux autour de ce syndrome.

Il touche 10 % de la population mondiale et plus de 3 millions de personnes en France. L'association des patients souffrants du syndrome de l'intestin irritable (APSSII) ne manque pas d'exemples à ce sujet.

L'équipe conduite par Nicolas Cenac cherche à identifier le rôle dans la douleur ou l'antidouleur de lipides sécrétés par des bactéries, sur lesquels il serait possible d'agir. Étude qu'ils ont choisi de concentrer sur les cas de dysbiose bactérienne, déséquilibre du microbiote intestinal associé chez 60 % des patients au syndrome de l'intestin irritable.

Dans le cadre d'un projet baptisé « Libacpain », soutenu par un financement de l'ANR (Agence nationale de la recherche) et qui unit des chercheurs et des gastro-entérologues de trois centres hospitaliers, des essais cliniques vont permettre de tester des lipides médiateurs de communication entre les cellules (qui émettent des signaux reconnus par une autre cellule) d'ores et déjà identifiés par les chercheurs comme pouvant jouer un rôle actif dans la douleur. Ceux-ci seront testés chez un groupe de patients atteints du syndrome de l'intestin irritable. Les résultats seront comparés avec ceux d'un groupe contrôle de personnes ne se plaignant pas de douleurs, afin de déterminer si ces médiateurs peuvent être des cibles thérapeutiques.

Réguler l'activité d'une protéine pour favoriser la réparation des tissus intestinaux

Avec son équipe composée de 25 personnes, Nathalie Vergnolle s'intéresse de son côté, entre autres, à la façon dont on pourrait traiter les maladies inflammatoires chroniques (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique...), et à la façon dont on pourrait réparer l'une des conséquences induites par ces dernières : la destruction des tissus.

« Aujourd'hui, on arrive à réduire l'inflammation mais on ne sait pas réparer les tissus efficacement, afin qu'ils récupèrent leurs fonctions de sécrétion, de motricité, de sensation, d'absorption. Or, cela permettrait de diminuer les risques de rechute. »

observe la chercheuse.

Cette équipe travaille sur d'autres types de molécules, les protéases, protéines qui ont la capacité de couper d'autres protéines. Pourquoi les protéases ? « Parce qu'une augmentation de l'activité protéolytique est néfaste pour la réparation des tissus, que les protéases modifient la composition de ces derniers et sont capables de désorganiser le microbiote », précise Nathalie Vergnolle. Il s'agit donc, à travers ces travaux, d'observer « comment les protéases sont impliquées dans l'hyperactivité du système et comment on peut agir dessus pour soigner », d'identifier celles qui sont « trop actives et les rendre moins actives ». L'équipe travaille sur trois voies possibles pour mettre en place ces « mécanismes de régulation » : soit identifier des inhibiteurs internes dans nos propres cellules, donc agir sur des molécules que l'hôte abrite naturellement, soit identifier des bactéries dites « commensales » qu’un corps sain abrite naturellement et qui seraient capables de réguler les protéases, soit concevoir des molécules « artificielles », donc de synthèse.

Prévenir les infections urinaires

Enfin, parmi les recherches qui s'appuient sur la diversité du microbiote, figurent celles de deux jeunes biologistes médicales, Clémence Massip et Camille Chagneau, autour des infections urinaires. Autre fléau qui n'est pas anodin, parce que c'est l'une des infections les plus fréquentes (qui touche majoritairement les femmes, comme le syndrome de l'intestin irritable). Elles peuvent être chroniques ou parfois impliquer des bactéries résistantes aux antibiotiques et donc être plus difficiles à traiter. Le plus souvent, c'est notre propre microbiote qui héberge la bactérie responsable, Escherichia coli, retrouvée dans plus de 80 % des cas d'infections urinaires.

Les chercheuses ont commencé un travail pour mieux décrire les facteurs de virulence qui peuvent conditionner l'apparition d'infections urinaires, c'est-à-dire les produits bactériens qui participent à la pathogénicité. Elles cherchaient aussi à identifier dans le microbiote des bactéries qui pourraient potentiellement « bloquer la capacité de ces bactéries pathogènes à s’implanter dans le microbiote et provoquer des infections ».

Elles ont notamment étudié, depuis 2017, près de 230 souches urinaires de patients du CHU de Purpan atteints de cette pathologie.

« L'hypothèse de départ était que, chez ces patients, le microbiote pouvait abriter un plus grand réservoir de bactéries pathogènes, donc capables d'aller infecter le système urinaire »

explique Clémence Massip.

Leurs premières observations, qui doivent faire l'objet d'une publication, montrent au final que ce serait plutôt « la combinaison de plusieurs facteurs de virulence qui déciderait d'un état », explique Camille Chagneau. Les chercheuses envisagent la poursuite de leurs travaux, étant visée, à terme, la mise au jour de nouvelles stratégies thérapeutiques pour diminuer l'installation de ces bactéries pathogènes dans le système digestif et ainsi prévenir la survenue d'infections urinaires, en particulier chez les patients souffrant d'infections récurrentes.

Recherche et plateformes technologiques en sciences digestives

En 2016, plusieurs chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, de l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) et de l'École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) travaillant dans des domaines de recherche complémentaires et spécifiques des systèmes digestifs et hépatiques se sont regroupés au sein de l'IRSD. Cinq équipes, un groupe de recherche et deux plateformes technologiques travaillent aujourd'hui sur les principales fonctions de l'intestin (l'absorption, la sécrétion, la sensation, l'élimination des déchets) et du foie (métabolisme), en intégrant les rôles respectifs de l'hôte (l'homme) et du microbiote.

Leurs spécialités :

-

la pathophysiologie de l'épithélium intestinal,

-

la pathogénie et le commensalisme des entérobactéries,

-

les interactions neuro-immunes intestinales,

-

la génétique et la régulation du métabolisme du fer,

-

l'érythroferrone et l'homéostasie martiale,

-

les interactions entre l'environnement et l'épithélium intestinal.