Axelle, chimiste des lumières

Des cheveux roses, une tenue rose, une voiture rose, la ville rose et surtout un colorant rose – à première vue, on ne pense pas chimie verte en rencontrant Axelle Desriac au laboratoire de génie chimique de Toulouse. Pourtant, c’est bel et bien le domaine de recherche de cette doctorante. L’industrie chimique, connue pour être très polluante, tente de se réinventer grâce au développement de procédés plus écologiques, notamment la photochimie, c’est-à-dire la chimie avec de la lumière. Elle a l’avantage d’être accessible (il suffit de passer la tête dehors) et apparaît comme l’une des clés d’une industrie en mutation.

La série Les deux font la paire met en scène des couples insolites : un·e scientifique se prête au jeu de l’interview avec un objet du quotidien pour tirer un portrait décalé de celles et ceux qui font la science.

La photochimie : l'éclair de génie

Quand on rentre dans le laboratoire d’une doctorante qui travaille sur la photochimie, on s’étonne de ne voir aucune fenêtre. Et ça n’a rien à voir avec son allergie au Soleil, « c’est le giga comble pour une photochimiste d’être photosensible au Soleil », plaisante-t-elle. La pièce est plongée dans le noir complet, à l’exception d’une lueur dans le fond qui apparaît comme un éclair de génie. Ce sont les LED qu’Axelle Desriac utilise dans le cadre de sa thèse en génie des procédés – domaine de recherche qui a pour but de développer des procédés physico-chimiques applicables à l’échelle industrielle. Vous comprenez mieux pourquoi cette doctorante a décidé de ressortir ses guirlandes de Noël pour illustrer sa recherche ici…

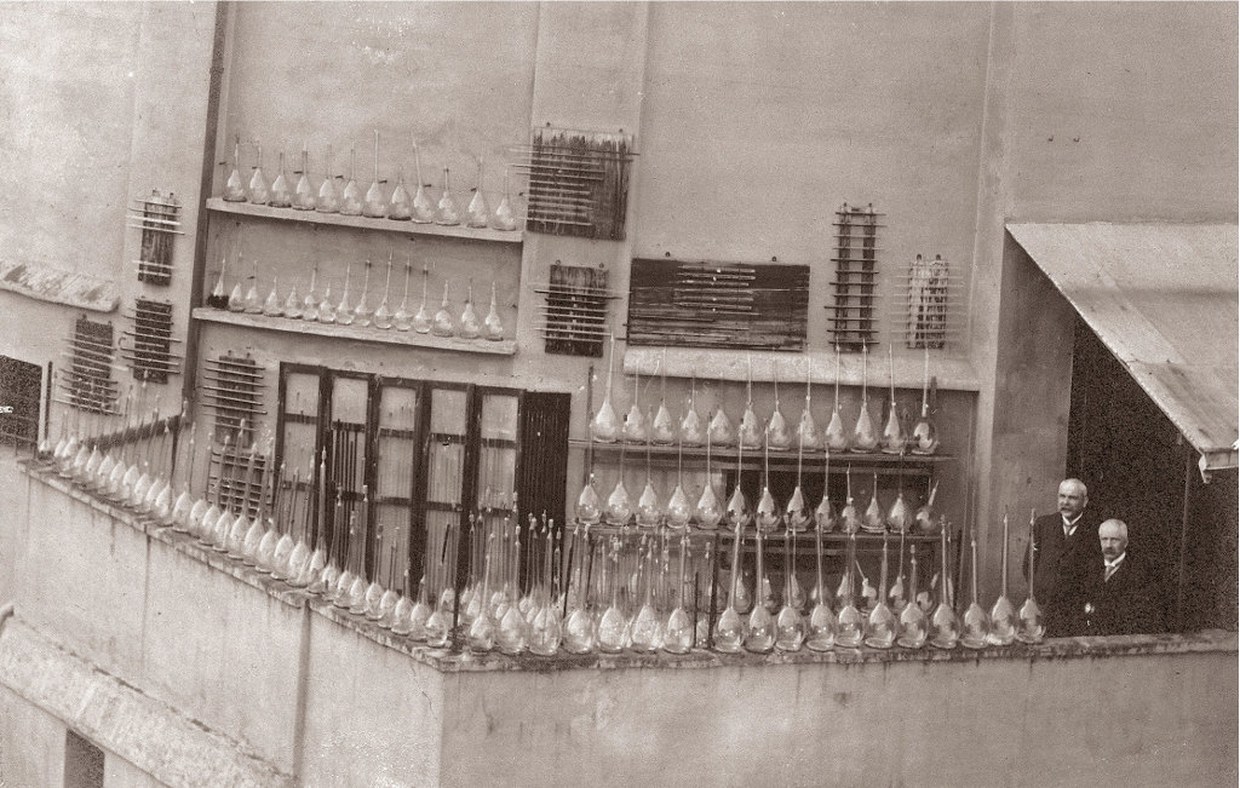

La photochimie, bien que remise sur le devant de la scène récemment, ne date pas d’hier. Elle a commencé avec une lumière beaucoup plus ancestrale : le Soleil. À partir du XVIIIe siècle, elle intéresse les scientifiques qui commencent à la décrire et l'expérimenter. Ce domaine a connu un tournant en 1912 à la suite d’un congrès de chimie et grâce au discours d’un personnage haut en couleurs : Giacomo Luigi Ciamician. Ce chimiste italien avait la fâcheuse habitude de laisser traîner sa verrerie remplie de ses solutions chimiques sur sa terrasse. Ne vous méprenez pas, le scientifique n’était pas fainéant, il faisait de la photochimie ! Avant-gardiste dans la prise de conscience de la nécessité de faire de la chimie verte, il posa les bases d’un domaine aujourd’hui en plein développement.

« Sur les terres arides surgiront des colonies industrielles sans fumée et sans cheminée ; des forêts de tubes de verre s’étendront sur les plaines et des immeubles de verre s’élèveront partout ; à l’intérieur de ceux-ci se dérouleront les processus photochimiques qui étaient jusqu’à présent le secret gardé des plantes, mais qui auront été maîtrisés par l’industrie humaine qui saura leur faire porter des fruits encore plus abondants que ceux de la nature, car la nature n’est pas pressée et l’Homme l’est. Et si, dans un avenir lointain, les réserves de charbon s’épuisent complètement, la civilisation n’en sera pas affectée, car la vie et la civilisation continueront aussi longtemps que le soleil brillera. »

Giacomo Luigi Ciamician, congrès international de chimie appliquée, New York, 1912

Ces pratiques ont bien évolué mais l’objectif reste le même : faire de la chimie plus verte.

Ces pratiques ont bien évolué mais l’objectif reste le même : faire de la chimie plus verte.

La photochimie permet de remplacer l’utilisation de réactifs toxiques (exemple : toluène, hexane, heptane) par la lumière, considérée comme un réactif « sans traces ». Un réactif, c’est une molécule utilisée comme ingrédient dans une réaction chimique.

Généralement, cela est associé à un remplacement des solvants toxiques (exemple : dichlorométhane contenant du chlore) par des solvants plus « verts », comme l’eau ou l’éthanol. Un solvant, c’est le milieu dans lequel se déroule la réaction. C’est une substance chimique, généralement liquide, qui a le pouvoir de « solubiliser » d’autres substances - comme l’eau chaude va solubiliser le sel pour vos pâtes ou la grenadine pour votre boisson rose.

Que ce soit les réactifs ou les solvants toxiques, il est très difficile de s’en débarrasser, ce qui génère de la pollution en bout de chaîne.

Dans le cas d’Axelle, les LED lui permettent de « faire » des réactions chimiques. Elle compare ça au métier de prothésiste ongulaire – sans lumière, adieu la belle manucure. L’élément le plus important de son mélange : le rose de Bengale (assorti à ses cheveux). Le colorant, qui a l’avantage d’être facilement excité par la lumière, va « réveiller » les réactifs « endormis ». En interagissant avec la lumière, le colorant s’excite et transmet cette énergie aux réactifs, ce qui lance la réaction chimique.

La photochimie c’est ça : utiliser les effets chimiques de la lumière. C’est le même fonctionnement pour les plantes qui utilisent la chlorophylle (cette fois-ci le colorant n’est pas rose) pour faire la photosynthèse – la production de sucres par les végétaux grâce au savant mélange eau, Soleil et CO₂. Un peu de rose pour devenir plus vert, voilà le protocole magique (et très simplifié) de cette doctorante en génie des procédés.

Du tout petit pour faire du grand

La spécialité d’Axelle ne s’arrête pas à la photochimie. Elle développe également la chimie microfluidique qui utilise des tout petits volumes de liquide. La taille de son réacteur photochimique peut surprendre. Il est composé de deux petites seringues reliées à des tuyaux très fins. En bout de course, ces derniers forment une spirale exposée à la lumière de ses LED.

« Le passage à l’échelle industrielle est encore un peu loin et nécessite des étapes d’optimisation, mais les avantages sont multiples », rappelle Axelle. Les dispositifs plus petits présenteraient moins de risques d’accidents et permettraient d’automatiser les processus avec peu de surveillance humaine. « Il n’y aura plus de chimistes au contact des réactifs mais des machines », souligne la doctorante.

Nombreuses sont les molécules pouvant être produites grâce à la lumière – notamment des molécules présentes dans de nombreux médicaments et qui agissent sur l’organisme : dérivés du cholestérol, vitamine C et même anti-cancéreux… La photochimie offre plein de nouvelles possibilités à l’industrie pharmaceutique.

La chimie ça se répète… ou pas

Faire de la recherche en chimie, c’est répéter une même manipulation plusieurs fois pour avoir suffisamment de données et valider un protocole. C’est le cas d’Axelle lors de ses campagnes de manipulations qui s’étendaient sur un mois chacune, ses journées pouvaient être comparées à une « spirale » selon ses mots (comme son réacteur photochimique).

Pendant plusieurs mois, la doctorante a cherché à comprendre l’instabilité de son colorant - c'est-à-dire le fait que le rose de Bengale disparaissait au contact de la lumière. À force de persévérance, la réponse est apparue sous ses yeux (ou plutôt a disparu sous ses yeux). Elle a compris les paramètres en jeu derrière cette disparition et a eu la satisfaction d’apporter sa « pierre à l’édifice » dans son domaine de recherche. Axelle nous précise d’ailleurs que ce processus est évoqué depuis le XVIe siècle pour comprendre le blanchiment des vêtements au contact du Soleil, avec en cause l’air et bien évidemment la lumière.

De chimiste à médiatrice, il n’y a qu’un pas

Mais faire de la recherche scientifique, ce n’est pas que chercher. C’est déjà ce qu’avait compris les philosophes des - Lumières - (héhé) au XVIIIe siècle, période majeure pour le développement de la « vulgarisation scientifique ». Bien loin de passer ses trois années de thèse uniquement derrière son réacteur photochimique, la doctorante en génie des procédés a souvent quitté sa blouse blanche pour partager son travail hors du labo. Participation à des événements de médiation scientifique, tels que Pint of Science ou encore MT180 - le contact avec le public c’est son dada. Elle se réjouit que la « vulgarisation scientifique » soit aujourd’hui une des clés de voûte de la recherche. D’après elle, les chercheuses et chercheurs se tournent de plus en plus vers la société – « Il faut casser les murs et que les chercheur·es sortent de leur tour d’ivoire ».

Enfant, Axelle se rêvait comme Abby dans NCIS – musique à fond dans les oreilles, entourée d’échantillons à analyser. Mais prenant conscience de certains aspects morbides de la police scientifique, elle change rapidement de trajectoire. Toujours passionnée par les sciences, elle s’oriente vers une licence scientifique générale à Sorbonne Université, avant de se spécialiser en chimie. Son master et ses cours à l’École normale supérieure et à Chimie ParisTech lui ont permis de découvrir le principe de la microfluidique (un des aspects de sa thèse). Par la suite, son arrivée en thèse n’a pas été linéaire : après un passage en recherche en chimie organique, elle poursuit son parcours de chercheuse en génie des procédés en arrivant à l’Institut National Polytechnique en 2022.

Enfant, Axelle se rêvait comme Abby dans NCIS – musique à fond dans les oreilles, entourée d’échantillons à analyser. Mais prenant conscience de certains aspects morbides de la police scientifique, elle change rapidement de trajectoire. Toujours passionnée par les sciences, elle s’oriente vers une licence scientifique générale à Sorbonne Université, avant de se spécialiser en chimie. Son master et ses cours à l’École normale supérieure et à Chimie ParisTech lui ont permis de découvrir le principe de la microfluidique (un des aspects de sa thèse). Par la suite, son arrivée en thèse n’a pas été linéaire : après un passage en recherche en chimie organique, elle poursuit son parcours de chercheuse en génie des procédés en arrivant à l’Institut National Polytechnique en 2022.

Mais Axelle s’apprête définitivement à ranger sa blouse blanche de chimiste (peut-être pour en enfiler une rose) après la fin de sa thèse en novembre 2025. Ces années de recherche lui ont permis de répondre à la question : « Quelle scientifique j’ai envie d’être ? » : une médiatrice scientifique. Ce qui est sûr, c’est que la doctorante ne veut pas se mettre de limites. Ce qui l’intéresse ? La photochimie, autant que la taille du cerveau d’un cachalot ! Elle est notamment en train de développer son podcast de médiation scientifique avec le Science Comedy Show (troupe de théâtre d’improvisation scientifique toulousaine) – dans lequel elle manie sciences et humour. Et son rêve le plus fou ? Créer des escape games scientifiques avec autant de retournements de situation que dans les livres de Guillaume Musso – un de ses auteur·es préféré·es. Un avenir aussi brillant que sa guirlande se dessine pour Axelle.

Axelle Desriac est doctorante en génie de procédés et de l'environnement à l'Institut national polytechnique de Toulouse, au sein du laboratoire de génie chimique - LGC (CNRS, INP, Université de Toulouse). Sa thèse s'intitule « Des colloïdes polymères avancés pour des photooxygénations durables de molécules biosourcée ».

Aller plus loin :

« Photochimie : Créer des molécules grâce à la lumière - Axelle Desriac », Thèse et vous (Podcast : La science vulgarisée par les doctorant·es), 2025

« Intensification d'un procédé de photooxygénation durable de molécules biosourcées », Ma Thèse en 180 secondes, Axelle Desriac, 2024

Les deux font la paire est une série Exploreur - Communauté d'universités et établissements de Toulouse. Rédaction : Eva Bouloux. Conception, coordination et suivi éditorial : Clara Mauler et Hélène Pierre. Photos : Eva Bouloux.