Gaëtan, virulent virologue

Derrière un air calme et serein de flower child, Gaëtan Ligat est un redoutable tireur d’élite contre les virus. Celui qui a débuté sa carrière en analysant des pâquerettes et brins d’herbe au microscope du haut de ses six ans, manipulera ensuite des brins d’ADN pour développer de nouvelles cibles thérapeutiques. Armé d’une volonté à toute épreuve, Gaëtan est sur tous les fronts : de la recherche à l’enseignement, en passant par la sensibilisation du grand public.

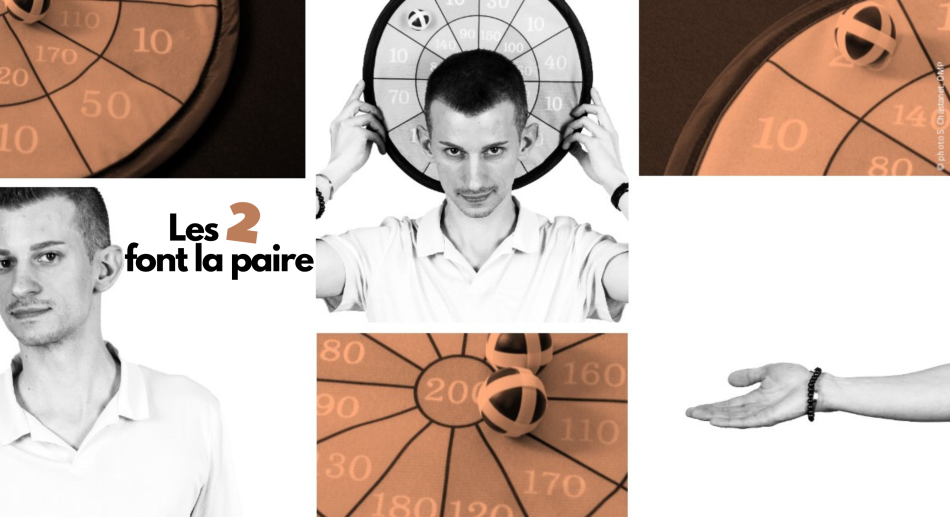

La série Les deux font la paire met en scène des couples insolites : un·e scientifique se prête au jeu de l’interview avec un objet du quotidien pour tirer un portrait décalé de celles et ceux qui font la science.

Même si depuis la pandémie de COVID-19, la virologie est devenue un domaine beaucoup plus connu du grand public, certains pans restent encore méconnus… Le cytomégalovirus, une personne sur deux en France l’a déjà rencontré. Alors pourquoi n’en avez-vous jamais entendu parler ?

Et bien c’est tout le problème… Il fait partie de la famille des herpèsvirus (l’herpès simplex de type 1 ou HSV-1 est responsable des boutons de fièvre) qui ont tendance à rester « dormants ». C’est encore Gaëtan Ligat, virologue à l’Université de Toulouse, qui nous l’explique le mieux : « Le virus dort dans certaines cellules, on dit qu'il est à l'état latent. Chez les personnes dont le système immunitaire est normal, l’infection provoque très peu de symptômes, ou parfois simplement un syndrome grippal. Mais sous certains stimuli, dans certaines conditions, notamment une baisse du système immunitaire - comme chez les patients atteints du sida, de cancers, ou chez les personnes greffées - le virus peut se réactiver ».

Et chez ces patient·es-là, que l’on dit immunodéprimé·es, mais aussi chez les femmes enceintes ou les nouveaux-nés, les conséquences peuvent être très sérieuses. Chez la femme enceinte, le virus peut traverser le placenta. Les conséquences cliniques peuvent être graves, en particulier sur le développement du système nerveux de l’enfant. Cela peut entraîner des retards mentaux, des troubles de l’audition, comme la surdité, qui peuvent apparaître jusqu’à l’âge de six ans. Dans les cas les plus graves, l’infection peut même provoquer la mort du fœtus.

Le traitement est un défi : les médicaments existants sont souvent trop agressifs, notamment pour les reins, ce qui les rend difficiles à utiliser chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou chez les femmes enceintes.

Cibler le virus avec les bonnes fléchettes

Gaëtan a choisi de s’intéresser à la manière dont le virus interagit avec les cellules, en particulier celles du cerveau dans le cas de tumeurs cérébrales. Son objectif est d’identifier des cibles thérapeutiques pour développer de nouveaux médicaments. Ces cibles sont des zones situées sur le virus ou sur les cellules, où les médicaments pourraient venir se fixer.

La cible et les boules-fléchettes à scratch qu’il a choisi comme objet prennent alors tout leur sens pour illustrer sa recherche : « On peut imaginer que la cible, ce sont les différentes petites parties du virus qui interagissent entre elles et avec les cellules du cerveau ; et que les petites boules à scratch représentent les médicaments que j'espère développer un jour pour empêcher le virus de se multiplier au niveau des tumeurs ». Pour être exact, Gaëtan travaille sur l’élaboration du contenu des boules-fléchettes, tandis qu’une équipe de scientifiques de Montpellier se penchent sur la fabrication des bons scratchs.

Du flower power à la guerre contre les virus

Gaëtan n’a pas toujours voulu faire la guerre aux virus. Ceci dit, l’envie de faire de la recherche est tout de même arrivée très tôt : « Quand j’ai voulu faire ce métier, j’avais quatre ou cinq ans, et c’est le Téléthon qui m’en a donné envie. Je voulais sauver les enfants en leur trouvant des vaccins ». Le Téléthon, qui collecte des fonds pour la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires, ne vise pas le développement de vaccins (utiles contre les virus ou les bactéries), mais d’autres formes de thérapies. Gaëtan l’apprendra plus tard, mais qu’importe, à six ans et armé de son premier microscope, les brins d’herbes et pâquerettes du jardin feront office de premières expérimentations ! « Ce que je faisais à cette époque, je ne voyais rien, je ne savais pas préparer une lame ! » Bien que dans une mouvance plutôt flower power en début de parcours, le futur chercheur devine déjà qu’il faut bien comprendre sa cible et l’ennemi pour réussir l’attaque !

« Un matin, je me suis réveillé, et je me suis dit : bon, ben, c'est pas du tout ce que tu vas faire de ta vie. »

La virologie, c’est venu plus tard. Alors qu’il était en licence de biologie à Limoges, Gaëtan effectuait un stage sur la vache limousine (évidemment). C’est à ce moment-là que le doute s’installe : « un matin, je me suis réveillé, et je me suis dit : bon, ben, c'est pas du tout ce que tu vas faire de ta vie ». Faire de la recherche oui, en biologie oui, mais reste à trouver dans quelle spécialité. C’est en master que tout se précise : « Pour intégrer le master 2, il fallait avoir trouvé son sujet de stage, et il y avait une proposition en virologie. On manipulait de l’ADN, et je trouvais ça hyper excitant ! »

La suite semble s’écrire toute seule puisque le financement pour sa bourse de thèse arrive le jour de son anniversaire : « Je me suis dit que c’était un signe, alors je suis resté ». Il enchaîne avec un post-doctorat à Strasbourg, où il travaille sur le virus de l'hépatite B et le cancer du foie, puis réussit à se classer premier à un concours de maître de conférences à Toulouse. Gaëtan est donc aujourd’hui à la fois chercheur et enseignant - deux rôles complémentaires pour lui.

Sur tous les fronts : « L’impression d’avoir deux vies » ou trois, ou quatre…

S’il devait avoir un superpouvoir, notre enseignant-chercheur choisirait sans hésiter celui de se dupliquer. Enseigner à l’Université de Toulouse, tout en ayant son laboratoire à Purpan (à l’autre bout de la ville) n’est pas de tout repos. « Ça complique beaucoup de choses, mais c'est aussi hyper intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir deux mondes totalement séparés et d'avoir deux vies ». Mais séparer fondamentalement l’enseignement de la recherche n’aurait pas beaucoup de sens pour Gaëtan. Les questions des étudiant·es font-elles avancer sa recherche ? « Oui, je trouve ça vraiment important, très enrichissant. Et quand on les suit en travaux dirigés sur de longues périodes, on voit leur évolution. C’est gratifiant ».

Parce que deux vies, ce n’est pas suffisant, Gaëtan s’implique également dans un groupe de travail à l’Université sur le lien enseignement-recherche, dans la section virologie de la Société française de microbiologie et plus récemment dans l’association Des Étoiles dans la mer, dédiée au cancer du cerveau, où il est co-responsable de la commission scientifique, membre du conseil d’administration et du comité scientifique.

L’envie de transmettre remonte déjà à ses années de doctorat : « On avait développé un atelier pour les élèves d’école primaire. En Corrèze ou en Creuse, ce sont des zones assez reculées, où les enfants n’ont pas forcément accès aux mêmes ressources que dans une grande ville. Alors on partait en camionnette, avec nos microscopes, pour aller leur parler de science ». Ateliers scolaires, participation à la Nuit des chercheur·es, des conférences, rencontres et débats, Gaëtan est sur tous les fronts ! Il souhaite particulièrement que le grand public soit mieux informé, notamment sur le cytomégalovirus et ses conséquences. « Ce que nous a montré la pandémie [de COVID-19], c’est qu’on pêche énormément dans la diffusion au grand public. »

Une petite armée derrière chaque fléchette

À défaut d’atteindre le rêve de pouvoir se dupliquer, Gaëtan compte sur la réalité du travail en équipe. Contrairement à l’image véhiculée dans les films et séries télé, où un génie en blouse blanche aurait des résultats qui arriveraient dans la minute, « dans la vraie vie, c’est pas ça », rappelle le chercheur. « Quand je travaillais sur le virus de l'hépatite B, j’avais une manip’ par mois. Et le chercheur ne travaille pas seul. Seul, on serait incapable d’avancer. Il y a les personnels techniques, des ingénieurs, assistants ingénieurs, techniciens… Ce sont eux qui sont constamment en blouse et qui font la recherche… Les doctorants, les stagiaires… Chacun apporte sa pierre à l’édifice. » Une petite armée derrière chaque fléchette.

Gaëtan Ligat est enseignant-chercheur en virologie à l’Université de Toulouse, au sein de l’Institut toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires - Infinity (Inserm, CNRS, Université de Toulouse).

Les deux font la paire est une série Exploreur - Communauté d'universités et établissements de Toulouse. Coordination et suivi éditorial : Clara Mauler, Gauthier Delplace et Hélène Pierre. Photos : ©Sébastien Chastanet. Studio photos : Maison de l'image et du numérique, Université Toulouse - Jean Jaurès.