Bienvenue Wesh ! Paroles de jeunes migrant·es et d’éducs’

Comment se raconter des histoires peut transformer nos représentations sociales ? Imaginer un idéal contribue-t-il à penser de nouvelles pratiques ? C’est l’hypothèse formulée par Marie Cassagnes Breidenbach, doctorante en sciences de l’éducation et de la formation, et des éducateur·ices du Groupe SOS. Pour interroger et transformer l’accompagnement socio-éducatif de jeunes migrant·es, ce collectif a mené une réflexion : de nombreuses thématiques ont été interrogées et mises en récit à travers une série de planches BD. Chacune représente une situation jugée insatisfaisante et une autre histoire vécue ou idéalisée. « Bienvenue Wesh », c’est la rencontre entre paroles de chercheuses, acteurs et actrices du social et jeunes migrant·es – Wesh, étant souvent le premier mot qu’ils apprennent en arrivant !

Mini expo : Une série de galeries artistiques, esthétiques, patrimoniales et scientifiques pour découvrir le monde autrement. Les scientifiques se transforment en chargé·es d’expositions et partagent en images les coulisses de la recherche.

🔎 Les mineur·es non accompagné·es (MNA), jeunes étrangers et étrangères reconnu·es mineur·es et isolé·es en France sont accueilli·es de manière inconditionnelle par les services d’Aide sociale à l’enfance (ASE). Pourtant, leurs multiples appartenances juridiques, entre protection de l’enfance et droit des étrangers, entre devoir d’hospitalité et contexte hostile à l’accueil des étrangers, créent des situations et contextes souvent paradoxaux, contraints et problématiques. En quoi les tensions politiques et idéologiques du phénomène migratoire dans la société française sont-elles à l’origine des tensions qui structurent les représentations sociales de l’accompagnement des MNA chez les travailleuses et travailleurs sociaux ? Ces planches constituent un outil réflexif issu d’un travail de recherche – action – formation mené durant deux ans qui vise à interroger ces contradictions et développer un nouveau regard depuis l’intérieur.

ACCUEILLIR les jeunes migrant·es : repenser l’hospitalité

L’accueil constitue une étape essentielle pour permettre la rencontre et poser les fondations d’une relation de confiance. Pourtant, le quotidien de l’institution et les effets des politiques d’accueil des Mineur·es Non Accompagné·es (MNA) engendrent souvent des modalités d’accueil qui ne permettent pas cette rencontre et ne répondent pas aux besoins des jeunes. Nos réflexions autour des enjeux de l’hospitalité nous ont finalement permis de repenser nos pratiques.

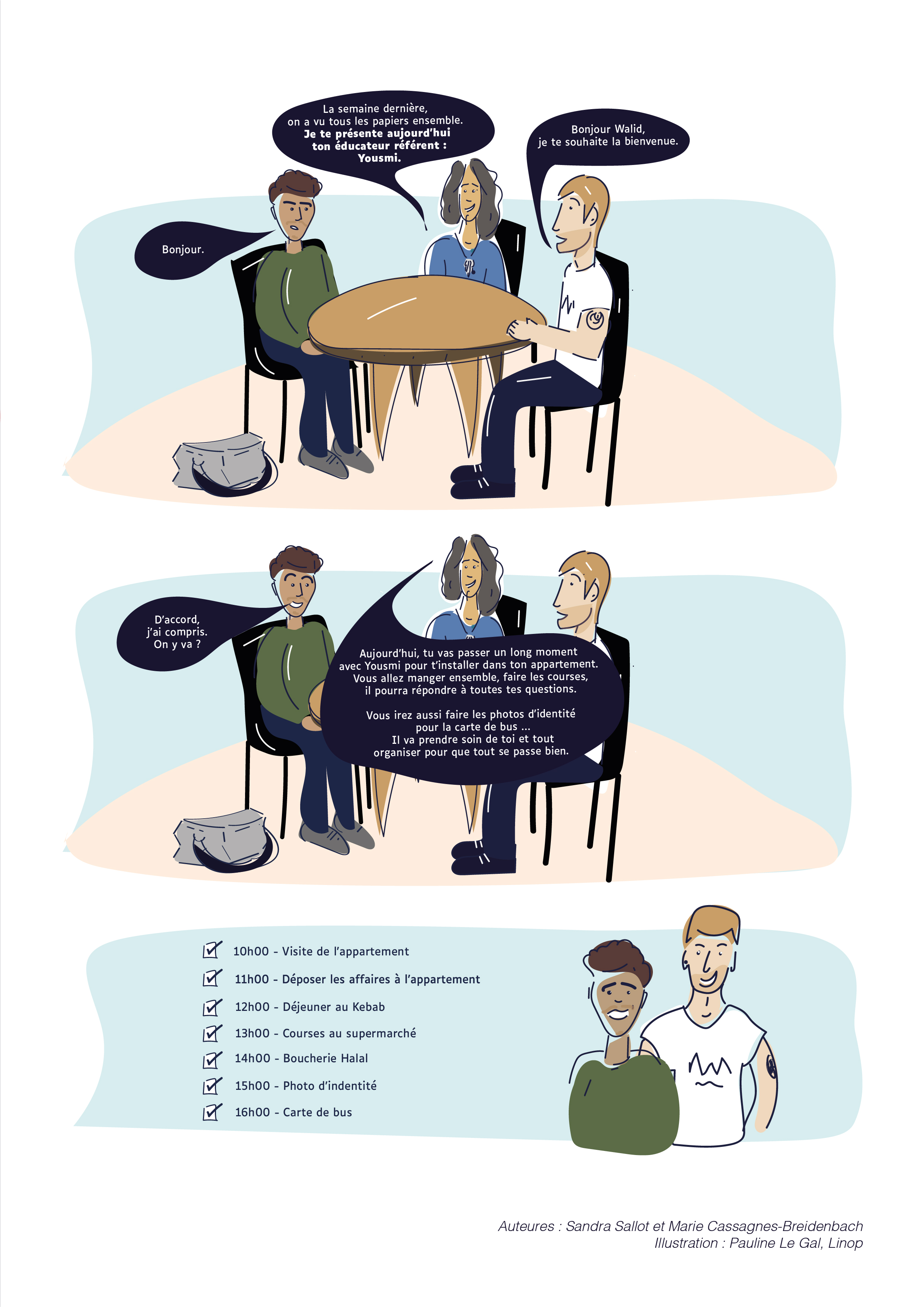

ACCOMPAGNER dans le quotidien

Les Mineur·es Non Accompagné·es sont très souvent accueilli·es au sein de logements en colocation, sans présence éducative permanente. Ces habitats diffus, s’ils répondent aux enjeux budgétaires de la prise en charge des MNA, ne sont pas toujours adaptés à leur niveau d’autonomie. Les difficultés que rencontrent certain·es jeunes dans la gestion du quotidien nécessitent alors un renforcement de l’accompagnement éducatif.

DE LA SANTÉ au prendre soin

Des études montrent une prévalence des troubles de santé chez les jeunes migrant·es en raison notamment des conditions de l’exil. L’accès aux soins, qu’ils soient somatiques ou psychiques, bien que nécessaire, implique de rester à l’écoute des besoins et parfois des inquiétudes des jeunes. Accompagner vers le soin consiste finalement à accepter une posture du « prendre soin » qui peut permettre de se restaurer, de se réparer et de reprendre confiance en autrui.

LA COMMUNICATION au service de la relation éducative

Comment communiquer quand la langue fait défaut ? Et comment se comprendre en situation d’interculturalité ? Ces questions nous amènent à rappeler que la communication n’implique pas l’unique maîtrise de la langue et qu’elle nécessite aussi, pour se comprendre, d’aller à la rencontre de cultures différentes. Lorsque cette ouverture est possible, au-delà des mots, jeunes migrant·es et éducateur·ices peuvent alors entrer en relation.

L'ORIENTATION SCOLAIRE des jeunes migrant·es à l’épreuve de la figure de l’Étranger

L’école constitue une étape essentielle pour permettre aux jeunes migrant·es d’initier un processus qui leur permettra de trouver une place dans la société. Il s’agit du premier espace social, en dehors des institutions d’accueil, où se construit le projet des jeunes. Et alors que s’expriment parfois des rêves d’ascension sociale, le système de prise en charge des jeunes migrant·es les contraint bien souvent à s’inscrire dans des trajectoires pensées pour eux.

PRENDRE SOIN de la relation éducative malgré tout

Les évolutions du travail social de ces dernières décennies, avec notamment l’augmentation des traces écrites, les démarches qualité et les contraintes budgétaires, engendrent une évolution des modalités d’accompagnement. Pour autant, nous défendons le postulat que prendre soin de la relation contribue d’une part, au bien-être des jeunes migrant·es et, d’autre part, au sens que les professionnel·les donnent à leurs interventions.

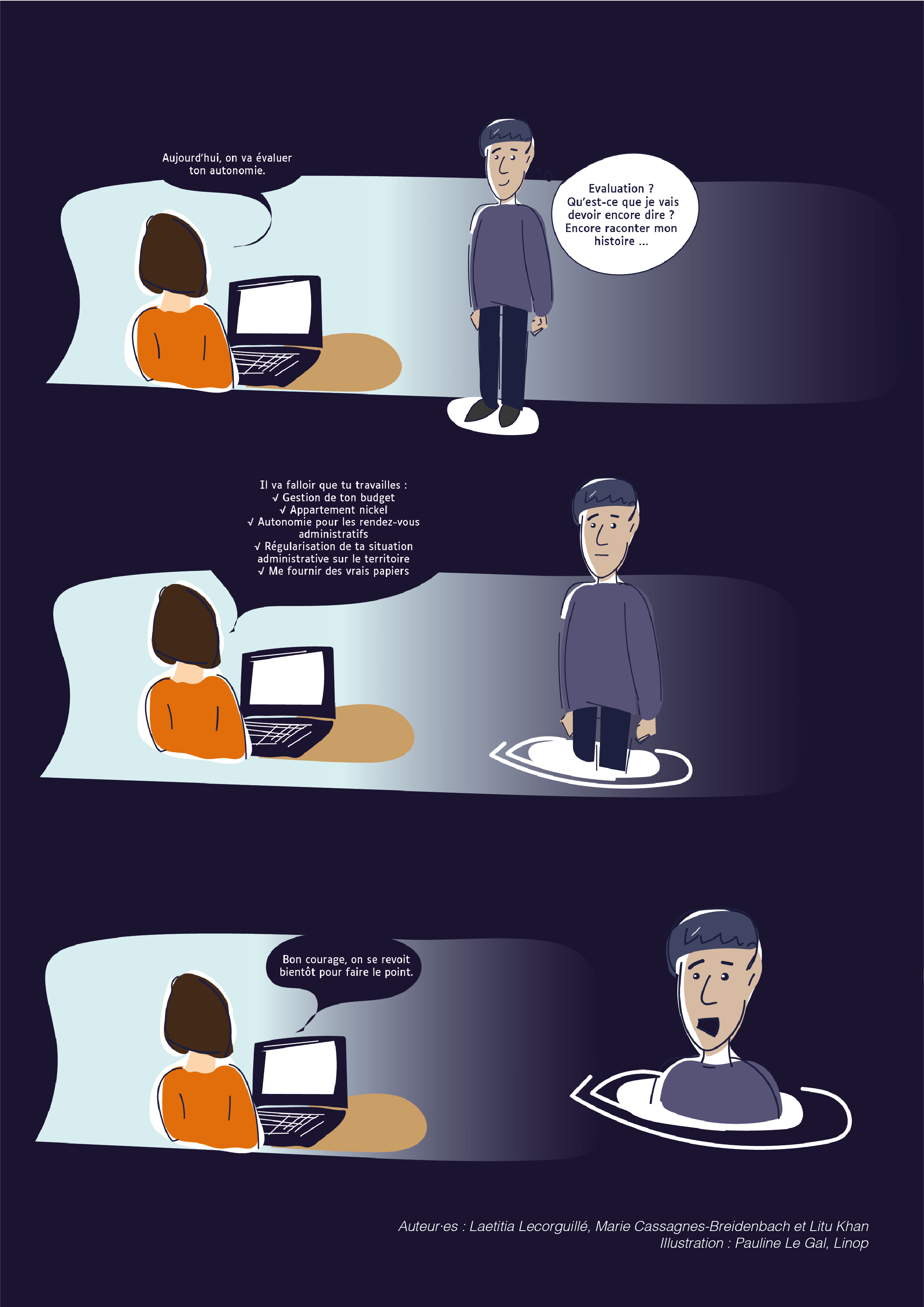

PROJET POUR SOI ou projet pour autrui : le projet pour l’enfant en questions

Si le projet pour l’enfant et le projet personnalisé relèvent d’obligations réglementaires, leur mise en œuvre restent sujettes à de nombreuses contradictions. Comment accompagner la construction de ces projets individuels sans remettre en cause les fondamentaux du projet ? Il s’agit finalement d’interroger cette tension permanente entre le projet pour soi et le projet pour autrui (entendu comme projet pour l’institution) pour préserver les enjeux éthiques de l’accompagnement.

DE L’INTÉGRATION A L'INCLUSION : repenser la place des jeunes migrant·es

Alors que les enjeux de l’intégration sont au cœur des réflexions sur la place des étrangers et étrangères en France, nous avons souhaité interroger ces préoccupations à l’aune de l’inclusion. Nous appelons ainsi à créer les conditions permettant aux jeunes migrant·es de prendre place dans la Cité, en acceptant de donner toute leur place aux loisirs qui, loin d’être des activités secondaires contribuent au bien-être social des jeunes.

RELIGION ET LAÏCITÉ : une tension au service de la rencontre

Le rapport à la religion des jeunes migrant·es et les enjeux de la laïcité en France nous ont conduit·es à nous interroger : comment accompagner les jeunes dans leurs pratiques religieuses tout en composant avec le fonctionnement de la société française ? Cette tension nous a amené·es à nous décaler de nos représentations pour aller à la rencontre du cadre de référence des jeunes et ainsi négocier avec eux des compromis qui ne remettent pas en question leurs valeurs et leur identité.

LA RÉGULARISATION ADMINISTRATIVE : outil ou finalité de l’accompagnement ?

S’il est recommandé que la régularisation administrative des jeunes migrant·es ne soit pas une finalité, ses enjeux sont tels qu’elle irradie l’ensemble des pans de l’accompagnement socio-éducatif. Sans adopter une démarche militante, mais avec des compétences technico-juridiques, les professionnel·les, missionné·es pour permettre l’accès aux droits, restent pris dans des phénomènes de métonymie institutionnelle qui brouillent les repères d’intervention.

L'INSERTION PROFESSIONNELLE des jeunes migrant·es ou l’impossible choix

Le travail comme clé de voûte de l’autonomie des jeunes migrant·es fait l’objet d’un grand nombre de désillusions et de contradictions. Pris entre les enjeux de la protection de l’enfance et ceux des politiques migratoires, le projet professionnel se retrouve ainsi contraint par des facteurs structurels qui entravent la possibilité de choisir sa voie. Quels compromis et quels espaces de liberté restent-ils encore aux jeunes pour être acteur·ices de leur devenir ?

QUITTER LA PROTECTION DE L'ENFANCE et… se quitter !

Quitter les dispositifs de protection de l’enfance, c’est s’assurer que les jeunes migrant·es remplissent l’ensemble des critères de l’autonomie posés dans le code de l’action sociale et des familles. C’est aussi accepter de reconfigurer les liens affectifs qui ont permis aux jeunes et aux éducateur·ices d’avancer ensemble. La sortie comme étape difficile, mais nécessaire, peut finalement devenir l’opportunité pour le jeune, après nous avoir a fait confiance, de se faire confiance.

On retrouve derrière ce contenu :

Marie Cassagnes-Breidenbach, doctorante en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Toulouse - Jean Jaurès, au sein de l'unité mixte de recherche EFTS - éducation formation travail savoirs (Université Toulouse - Jean Jaurès, École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole). Travailleuse sociale de profession, elle est aujourd’hui chercheuse et formatrice-consultante au sein de Lab’ESCOSA. Elle est accompagnée dans le cadre de sa thèse par Sabrina Labbé, enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Toulouse - Jean Jaurès, au sein de l'unité mixte de recherche EFTS .

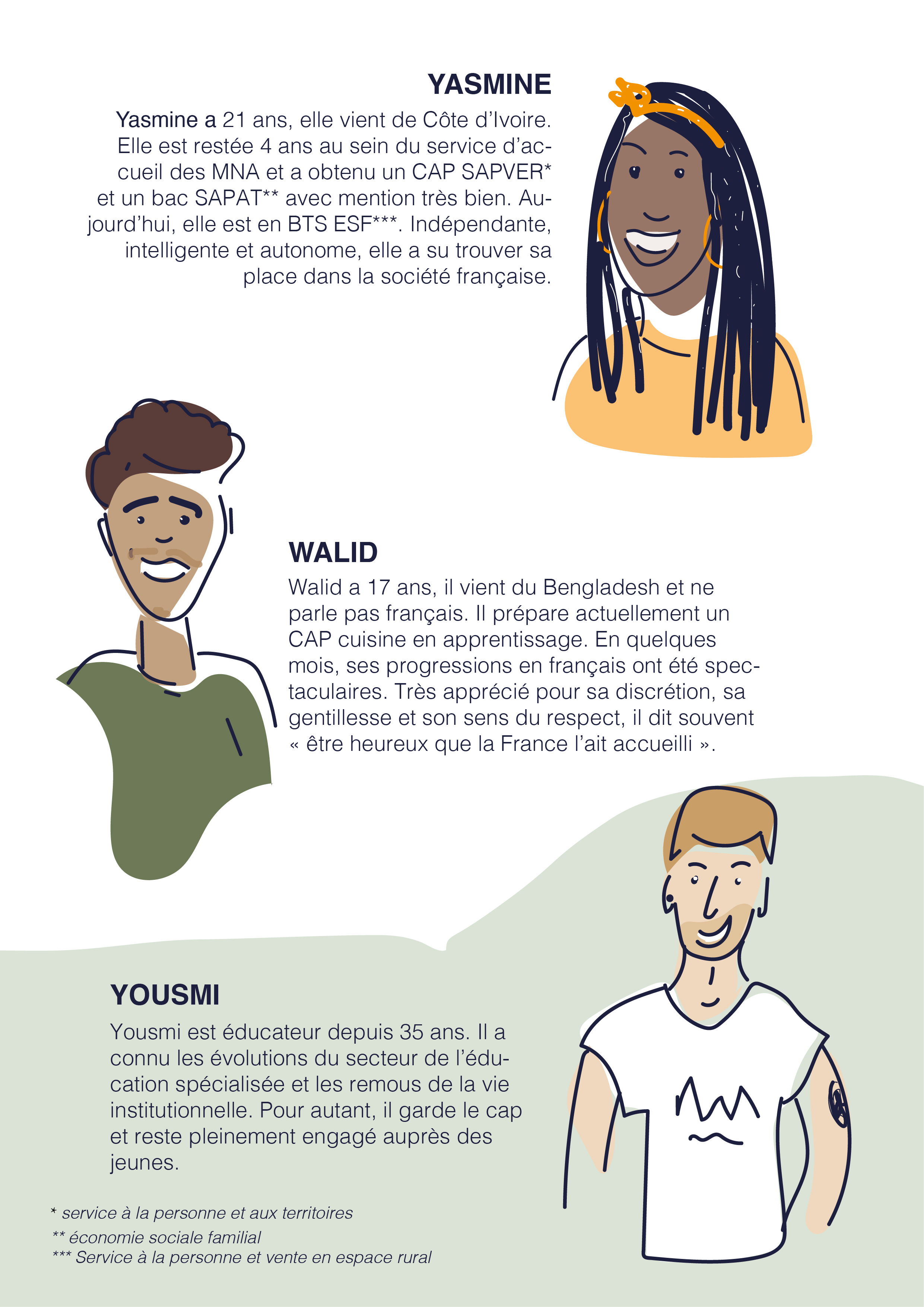

Les membres de l'association Le Cap de Montluçon (Groupe SOS) : Sarah Espié, éducatrice spécialisée et coordinatrice, Sandra Sallot, monitrice éducatrice, Anne-Sara Le Cardiet, éducatrice spécialisée, Morgan Oumchouireb, moniteur éducateur, Mohamed (dit Yousmi) Oumchouireb, éducateur spécialisé, Johanna Maugain-Jamet, assistante de service social et coordinatrice, Khalid El Hilali, directeur, Francis Faye, éducateur sportif, Nathalie De Macedo, monitrice éducatrice, Laetitia Lecorguillé, conseillère en économie sociale familiale, Agathe Degrange, future éducatrice spécialisée, Cindy Minard, monitrice éducatrice.

Les jeunes de l'association Le Cap de Montluçon (Groupe SOS) : Abdelbaki, Abdulla Al Rashed, Anaïs, Laye, Massoman, Mory, Noura, Litu Khan, Yassin. Le collectif a fait le choix de ne mentionner que les prénoms des jeunes auteur·ices et d'anonymiser leurs témoignages dans les planches en modifiant les prénoms.

La création graphique et le précieux accompagnement de Pauline Le Gal (Linop).

Aller plus loin :

« Tensions et réflexions éthiques à propos du travail social auprès des personnes exilées - Le cas d’un dispositif de formation par la recherche », Pratiques de formation/Analyses, Marie Cassagnes Breidenbach, Amandine Julier, Aurélia Lacaze-Labadie, Mélanie Massou, Mayalen Achigar, Pauline Dutrey, Leila Thibaud, Lily Menil et Violaine Devaux, 2025

« La recherche en travail social comme espace de résistance », Sociographe, Marie Cassagnes Breidenbach, Olivier Kheroufi-Andriot, Sabrina Labbé, 2024

« L’accueil et de l’accompagnement des Mineurs non accompagnés : dialogues et perspectives pour une rencontre entre praticiens et chercheurs », Forum, Marie Cassagnes Breidenbach et Pierre Lebret, 2023

« Les représentations sociales et professionnelles des jeunes migrants en quête de protection : accéder à la complexité pour transformer les pratiques professionnelles ? », Sociétés et jeunesses en difficulté, Marie Cassagnes Breidenbach, 2022

« L’accompagnement socio-éducatif des mineurs non accompagnés. Étude des conflits entre représentations sociales et représentations professionnelles », Empan, Marie Cassagnes Breidenbach, 2020

Mini expo est une série Exploreur - Communauté d'universités et établissements de Toulouse. Conception et suivi éditorial : Clara Mauler. Visuel de Une : Caroline Muller (à partir de l'illustration de Pauline Le Gal). Ce projet a été financé par la Commission Science Société de l’Université Toulouse - Jean Jaurès.